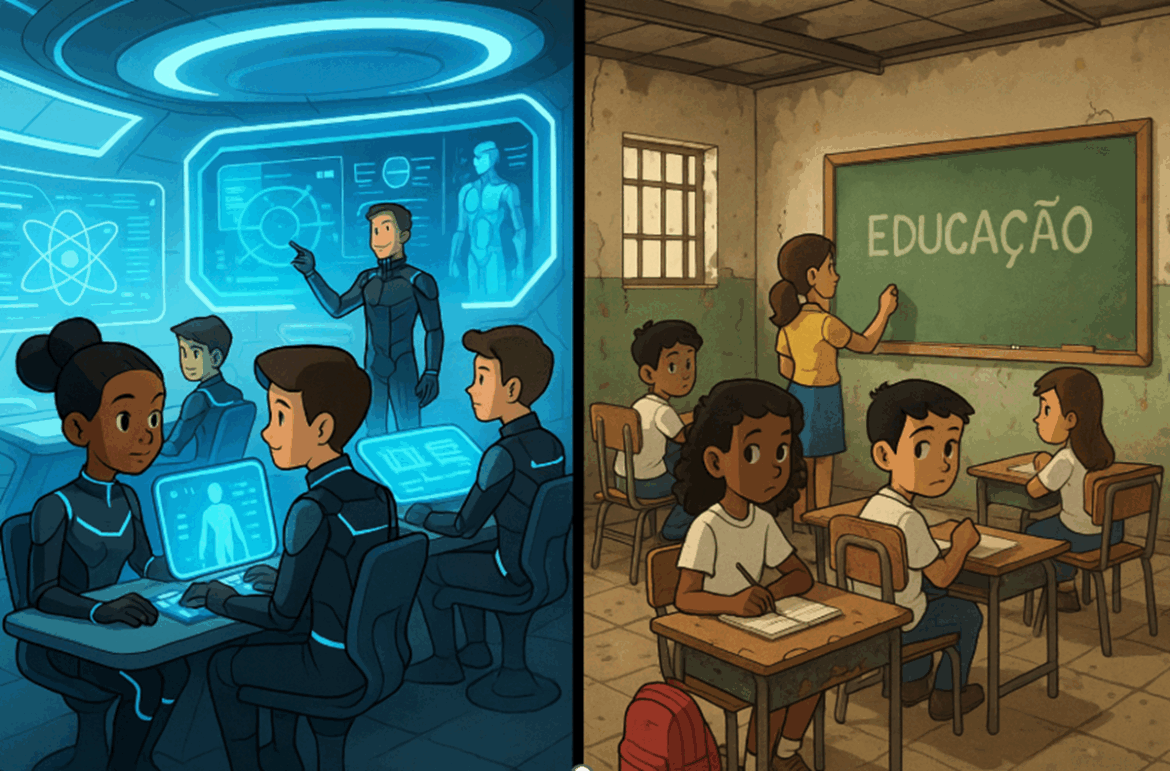

Você já deve ter ouvido que nossos jovens são “nativos digitais”, certo? Mas e se eu te dissesse que, apesar de dominarem memes, jogos e redes sociais, grande parte dos estudantes do ensino médio ainda patina quando precisa usar um processador de texto, criar uma planilha, analisar dados ou lidar com questões éticas básicas do mundo digital? Pois é, o Governo Federal, através do MEC, parece finalmente ter dado atenção a essa realidade: o novo edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) inclui a disciplina de Educação Digital entre as prioridades da rede pública. E vamos combinar, já era hora de repensar a educação digital nas escolas!

Por que disciplinar o uso da tecnologia?

Ter acesso à internet e a dispositivos não é, obrigatoriamente, saber usá-los. Muito menos saber usá-los bem. A disciplina Educação Digital pretende ir além do que os alunos já fazem diariamente: consumir vídeos, postar fotos ou competir naquele game famoso. O objetivo é transformar o estudante em um cidadão digital responsável — que saiba discernir sobre os limites entre o uso recreativo, produtivo e até onde vai o respeito ao outro em ambientes virtuais.

Falar em disciplina, neste sentido, é ensinar ao jovem que no mundo digital existem direitos e deveres, leis e consequências. É ajudar a construir uma postura ética frente à avalanche de conteúdos, fake news, cyberbullying, exposição excessiva e uso indevido das redes. Ensinar a lidar com dados pessoais, proteger privacidade e agir com respeito ao próximo são fundamentos tão importantes quanto aprender a tabuada.

Inteligência Artificial na escola: ética já!

Com o “boom” da inteligência artificial (IA) — de assistentes virtuais a geradores de imagem e texto —, não dá para ignorar: o estudante precisa compreender o impacto dessas ferramentas, não apenas usá-las sem critério.

O MEC deixa claro que a abordagem ética é central: os professores da rede pública devem incluir discussões sobre IA e seus desafios em sala de aula. Isso envolve tanto entender o que é a IA, identificar onde ela está presente no cotidiano (dos filtros nos aplicativos ao uso em seleções de emprego), quanto debater riscos, discriminação algorítmica, privacidade e manipulação de informações. O que é correto pedir a um robô? Quando é ético usar inteligência artificial em trabalhos escolares? Qual o limite entre apoio tecnológico e trapaça?

Ferramentas de produtividade: aprendendo o que realmente importa

Já reparou que, apesar de milhares de horas de tela, muitos jovens não sabem editar um documento, formatar um currículo, montar um gráfico ou criar uma apresentação profissional? A inclusão da disciplina Educação Digital pelo PNLD chega para mudar esse cenário. Ensinar, de forma estruturada, o uso de processadores de texto, planilhas eletrônicas e ferramentas de análise de dados (incluindo BI – Business Intelligence) vira requisito para todos.

Não basta “dar aula de informática”. É preciso mostrar para que servem essas ferramentas, como salvam tempo e ampliam horizontes — seja na escola, no vestibular ou no trabalho. Exercícios precisam ir além da teoria: criar um orçamento familiar em Excel, redigir uma reportagem colaborativa no Google Docs, explorar dados sociais em BI gratuito, por exemplo. Essa alfabetização digital é ponte para tornar o estudante realmente preparado para os desafios do presente – e, claro, do futuro mercado de trabalho.

E para quem falta conexão?

A exclusão digital ainda é real: muitos estudantes do ensino médio dependem do Wi-Fi público ou de um celular velho dividido entre a família inteira. Por isso, tanto os livros didáticos selecionados pelo PNLD quanto as práticas dos professores precisam prever alternativas inclusivas, tais como:

- Distribuição de materiais impressos para exercícios offline;

- Simulações práticas com papel e lápis para planilhas, fluxogramas, storytelling digital;

- Uso compartilhado de laboratórios de informática quando disponíveis;

- Atividades que estimulem o pensamento computacional sem exigir acesso constante à tecnologia;

- Criação de grupos de estudo presenciais para troca de experiências digitais.

O recado é claro: educação digital não pode ser privilégio. É compromisso democrático.

Contra o “analfabetismo digital”: a escola preparando para o trabalho

Analfabetismo digital hoje não significa apenas não usar computadores. Significa não se comunicar com eficiência, não buscar emprego, não defender direitos, não produzir conhecimento. Se a escola pública não assumir essa frente, quem vai preparar o jovem para o mundo do trabalho, cada vez mais tecnológico, fluido e exigente?

A nova disciplina de Educação Digital não é só uma questão de modernidade. É a resposta da sociedade para formar estudantes autônomos, críticos e produtivos em qualquer contexto: do caixa eletrônico ao laboratório de pesquisa. Ao munir o estudante de ferramentas para superar os desafios digitais, a escola pública assume seu papel no combate à exclusão social e ao ciclo de desigualdades.

E agora, professor?

Você, educador, é peça-chave nessa revolução. Aplicar o currículo de Educação Digital é a oportunidade para transformar a relação dos jovens com a tecnologia, indo além do uso superficial e crítico das ferramentas. Ensine o que usar, mas também como e por que usar. Proponha debates, mostre casos concretos, estimule produções colaborativas e não tenha medo de aprender junto — porque, cá entre nós, nesse mundo digital, todo dia tem novidade para todos nós.

A política do MEC é um passo fundamental. Mas é você quem torna a Educação Digital, de verdade, parte do cotidiano — e do futuro — dos nossos jovens.

David Stephen é autor de Educação Digital: Por Dentro da Matrix, Mestrando em Educação Digital, Educador e inovador no ensino. CEO da Telesapiens.